インプラントとはどんな治療?

インプラント治療とは、歯の失われた部分の顎の骨に人工的な歯の根っこを埋め込み、その上にセラミックなどで作られた人工の歯を被せる治療方法です。

日常生活における違和感や痛みに悩まされることがないので、自分の歯と同じような感覚で、食事や会話を楽しむことができます。

インプラントのメリット・デメリット

インプラントのメリット

- 天然氏と同じように、しっかりと噛める

- 見た目が良い

- 周りの歯に負担をかけない

- 入れ歯やブリッジのような違和感がない

インプラントのデメリット

- 手術が必要

- 保険がきかず、費用が高額

- 治療期間が長い

他の治療法との違い

ブリッジの場合

入れ歯の場合

インプラントなら

こんな人におすすめ

健康な歯を削りたくない

これにより、見た目にも自然で美しく、健康な歯へ負担をかけない治療ができます。

なんだか入れ歯がしっくりこない

部分入れ歯では左右の歯に金属のバネを掛けるので、そのこと自体が違和感になります。

歯が抜け落ちた部分へ、人工歯根であるインプラントを埋め込みます。

金具が左右の歯へ影響することなく、違和感なく自分の歯のように噛むことができます。

入れ歯が動く

複数本のインプラント(人工歯根)を埋め込みますので、引っ掛けるだけの入れ歯よりも、しっかりと歯を固定する事ができ、よく噛む事ができ、便利です。

インプラント治療の流れ

1 診断・治療計画の作成

歯の状態を丁寧にカウンセリングします。

患者様によって、失ってしまわれた歯の数、インプラントの土台となる骨の硬度、治療する歯の位置や、その大きさにより、最適な治療方法を選ばせていただきます。

レントゲンで写真を撮影し、インプラントの治療計画を立てていきます。

2 インプラント治療の前処置

インプラントを埋め込む前に、インプラント治療をする歯以外の虫歯・歯周病を治していきます。

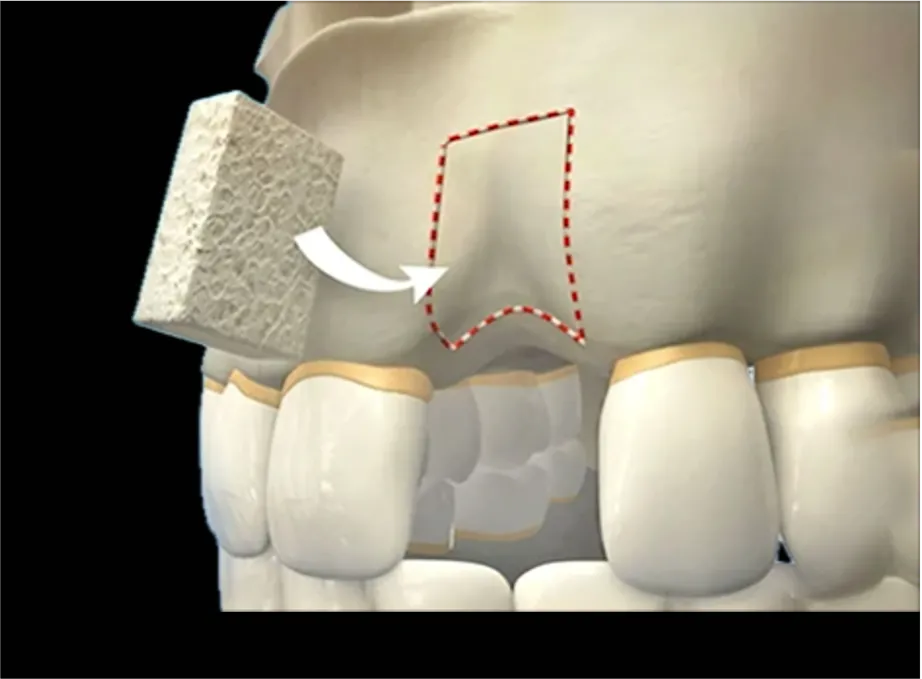

また、インプラントを適切に骨に埋め込めるように、骨充填剤などを用いて骨を増やす処置、骨造成(こつぞうせい)を行うケースもあります。

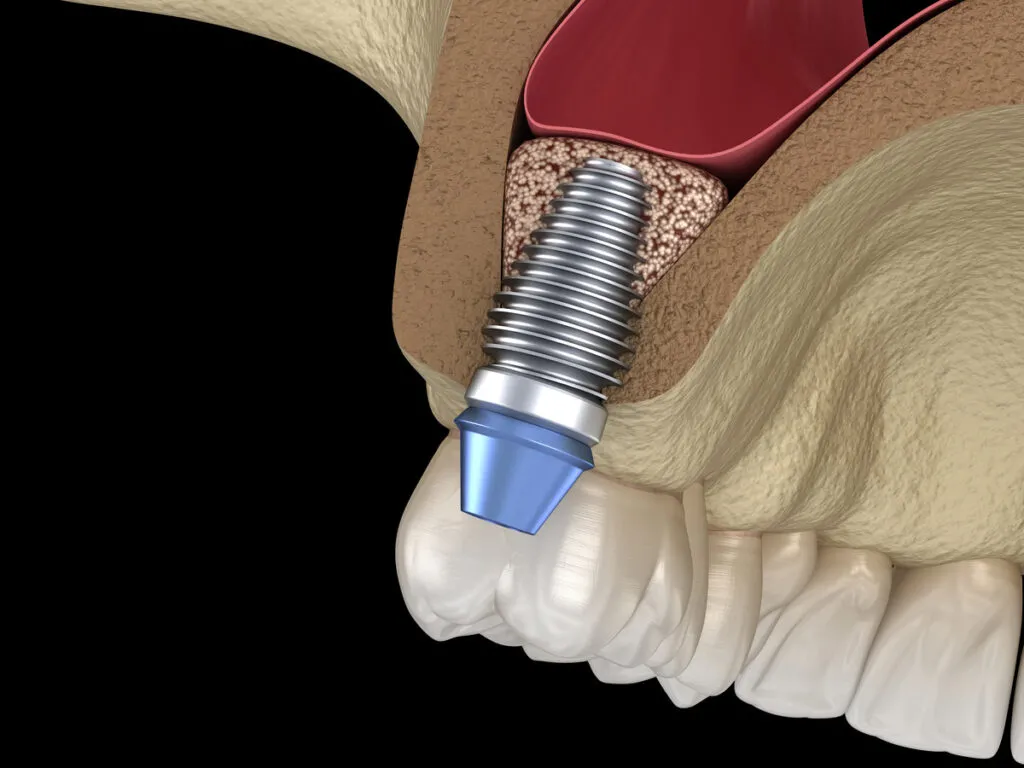

3 一次手術

治療部分の歯肉を切開し、顎の骨にインプラントを埋め込むための穴を開け、インプラントを埋めます。

4 安定期間

一次手術後、インプラントが骨の中でしっかりと接合されるまでの安定期間を設けます(オッセオインテグレーション)。安定期間はインプラントを埋めた部位や骨の質などで個人差がありますが、約3ヶ月~6ヶ月です。この間は仮の義歯を使用することもできます。「光機能化技術」を行う事により、この期間を短縮することが可能です。

5 二次手術

顎の骨に一体化したインプラントの頭部を切開により、露出させます。

人工の歯を取り付けるための、土台(アバットメント)を取り付ける処置をします。

切開した歯ぐきの状態が、通常の状態に戻るまで約6週間ほどの時間を要します。

ここまでで、外科処置は終了となります。

6 人工歯の成形・装着

切開した歯ぐきが健全な状態に戻った際に、口の中と歯の型を取ります。

歯並びやその形状、歯の色をチェックしていきながら、インプラントを覆うセラミックでできた被せ物を作ります。

セラミックの人工歯が完成したら、インプラントへ装着し、治療は終了となります。

7 インプラント治療後のメンテナンス

インプラント治療が終わりましたら、1週間後、1ヶ月後、3ヶ月後、半年経過後と、定期的な検査を行います。

※検査の間隔は、お口の中の状態などで変動します。

インプラントの生存率は、10年で 90~95%といわれています。しっかりとメンテナンスを行い、長持ちさせましょう。

骨の量に問題がある場合

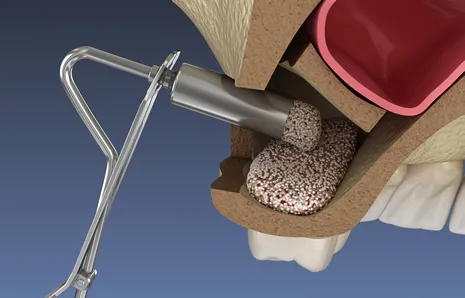

サイナスリフト

上顎の奥の骨が極度に薄い時に、お口の中から骨の向こう側の空洞に窓を開け、そこに人工骨を流し込んで骨の厚みを増やす方法です。

骨移植

GBR

スプレットレスト

ショートインプラント

傾斜埋入

ピエゾサージェリー(超音波切削器具)

当院ではインプラント手術後の際にはピエゾサージェリーを併用しております。ピエゾサージェリーには下記の利点があります。

・回転切削器具より骨の損傷を少なくできる

・回転切削器具と比較し、患者様に与える振動が少ない

・周囲軟組織を損傷する可能性が低い(神経や血管、上顎洞粘膜など)

特に骨移植や上顎洞粘膜拳上術(サイナスリフト、ソケットリフト)などの高難度の手術の際に威力を発揮します。

より安心・安全なインプラント治療をお探しの方へ

光機能化インプラント

インプラント治療はチタンと骨が結合することが発見されて以来、材料にはチタンが用いられるようになり飛躍的な進歩を遂げ、1990年にはインプラントの表面加工に様々な製法が取り入れられ、骨との接触率や骨結合までの期間は大幅に短縮されました。

しかし、インプラントと骨の接触率は50~60%までが限界でした。

では、なぜインプラントの接触率は100%にできないのでしょうか?

2009年にその原因がUCLA(カリフォルニア大学ロサンジェルス校)の小川隆広教授の研究チームより発表されました。

その研究では、インプラントのチタン表面は、加工してすぐの状態では非常に高い骨結合能力を有しているが、その能力は時間経過に伴って減少することを発見しました。

では、インプラントを加工直後に使用することは可能なのでしょうか?

インプラントは製造されてから3日以内には、比較的高い骨結合能力を維持していることが分かっていますが、製造後3日のうちに歯科医院にインプラントが届くことはまず不可能です。最短で3ヶ月以上の時間が経過していることが分かっており、それによりチタン表面が老化し、能力が低下していると推測されます。

この現象の回復方法として開発されたのが、「光機能化技術」です。

光機能化技術とは、紫外線領域内の特殊な光でインプラント表面を処理する技術です。

光機能化により、インプラント表面は、チタン劣化から回復し3つの効果が付与されます。

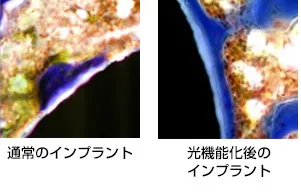

1つ目の効果

インプラント表面の血液に対する親和性が著しく向上し、 骨との結合がより強固になります。

*骨との結合が強固になるのは、血液中には骨が成長するために必要な因子が多量に含まれているためです。

2つ目の効果

インプラント周囲に形成される骨の量が増大し、骨形成のスピードが速まる。

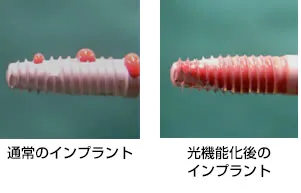

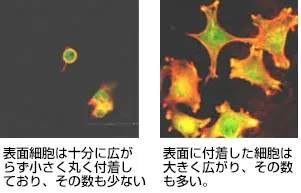

写真は一定時間内にインプラント表面に接着した骨芽細胞(骨を作る細胞)です。 左は通常のインプラント上、右は光機能化後のインプラント上の骨芽細胞の接着状態です。

結果、光機能化チタン表面上では、インプラント周囲に形成される骨の量が増大し、また骨形成のスピードも速まります。

3つ目の効果

骨とインプラントの接触率が55%から98%に達する。

光機能化チタン表面での骨インプラント接触率は、98.2%に達し、ほぼ100%の完全な状態と考えられます。この完全に近似した骨形成の現象が、スーパーオッセオインテグレーションと呼ばれる新しい現象であり、数々の有名科学誌、ならびにチタン教科書に定義されました。

この効果により患者様には以下のメリットがあります。

- 骨とインプラントの結合が早期に起こるため、治療期間を短縮できる。

- 骨とインプラントがより強固に結合し、長期安定性が望める。

- 結合が強固なため、より短いインプラントが使用する事ができ、不必要な骨移植などの外科処置を回避できる。

長崎県内で光機能化技術を導入している病院は当院を含め3件のみです(2016年1月現在)。

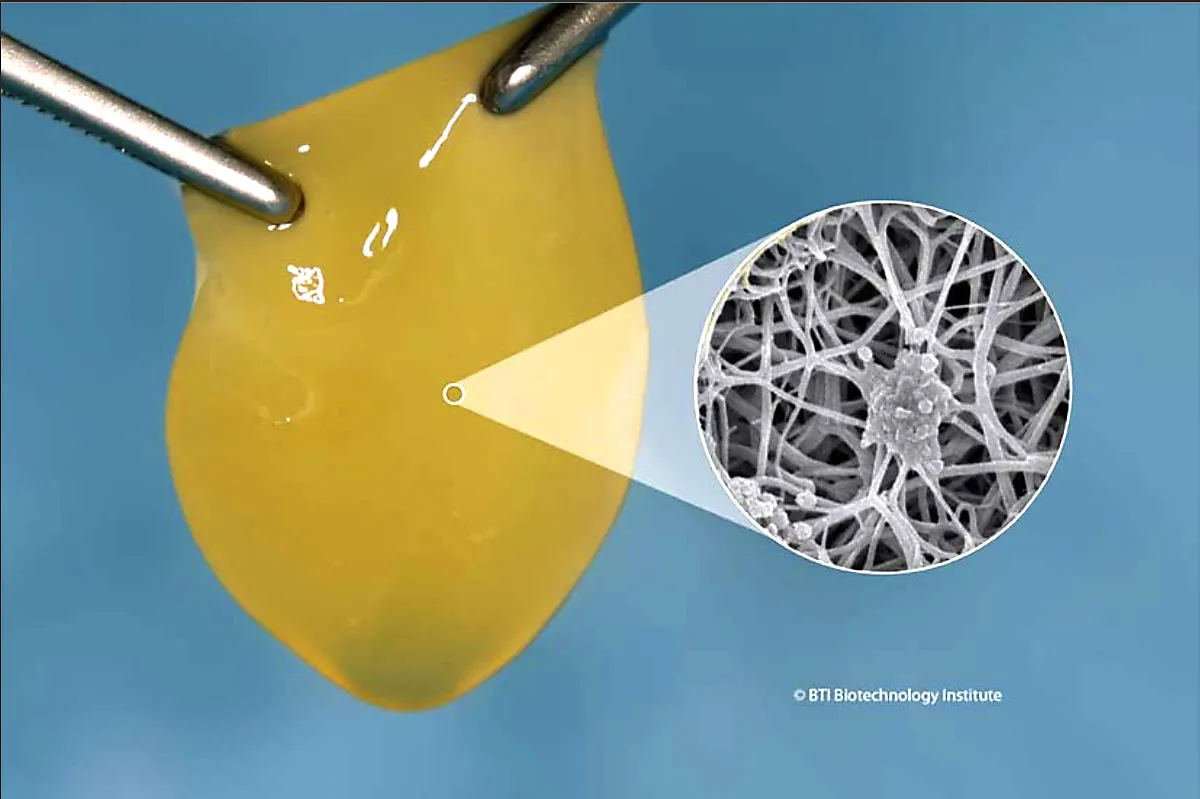

PRGF(再生療法)

PRGF(再生療法)とは?

PRGF(Plasma Rich in Growth Factor)とは、患者様ご自身の血液から抽出される成長因子(増殖因子)を豊富に含む血小板濃縮物です。歯科治療においては、インプラント治療や抜歯後の治癒を促進するために使用されています。

従来、インプラント治療における骨補強には動物由来の製剤や人工の骨補填材が用いられてきましたが、これらは必ずしも最適な方法とは言えませんでした。しかし、PRGF®-Endoret®は患者様自身の血液を使用するため、副作用やアレルギー反応のリスクがなく、安定した効果が得られるとして高く評価されています。あなたはどのような治療を望みますか?

4つ特徴

- 世界が認めた信頼と実績 「CE認証」と「FDA認証」を取得し、世界的な基準をクリア

ヨーロッパの安全基準である「CE認証」や、アメリカの医療機器認証「FDA認証」を取得しています。

さらに、他の多くの国でも特許が認められており、臨床成績に関する数多くの論文も発表されています。

20カ国、100万以上の症例で対応されており、副作用も報告されておりません。

(※2021年時点)

- 組織再生を加速する増殖因子を効率的に応用が可能

PRGF-Endoret®は抗凝固剤を用いることで、採取した血液が増殖因子を早期に放出するのを防ぎ、臨床応用の直前に最適なタイミングで活性化を開始します。

このように活性化のタイミングを調整し、増殖因子を最も効果的に活用できるのがPRGF-Endoret®の特長です。

- フィブリン(F1)と増殖因子を多く含む血しょう(F2)を同時に取得が可能

1回の遠心分離で、F1部分とF2部分を得ることができます。

F1部分はフィブリンとして、術野を覆うメンブレンなどさまざまな用途に使用できます。

一方、F2部分は増殖因子を豊富に含んでおり、インプラントの表面や抜歯後の治癒部位に利用可能です。

さらに、補填材や採取した自家骨と一緒にゲル化して活用することもできます。

- 白血球層を完全に分離することができる

骨再生を抑制するサイトカインや細胞を破壊する酵素を生成する白血球を、完全に分離することができます。

白血球は血小板の凝集や脱顆粒に必要な相互作用にも影響を与えるため、PRGFにおいては白血球は不要とされています。

治療の流れ

①患者様の血液を採取

②遠心分離機で成分を分離

③血漿を取り分ける

④PRGFを必要部分へ挿入

症例

症例①

年齢・性別

55才男性

症状

左下の奥歯が痛む

治療内容

全顎セラミック、インプラント治療

期間

1年6ヶ月

費用

550万円(税抜き)

治療に伴うリスク、副作用など

適切なケアが行われないと、インプラントの寿命が短くなる可能性があるため、歯科医院での定期的なメンテナンスが欠かせません。

治療前

治療後

症例②

年齢・性別

70才男性

症状

入れ歯が合わないのでインプラントにしたい

治療内容

全顎セラミック、インプラント治療

期間

1年3ヶ月

費用

250万円(税抜き)

治療に伴うリスク、副作用など

適切なケアが行われないと、インプラントの寿命が短くなる可能性があるため、歯科医院での定期的なメンテナンスが欠かせません。

治療前

治療後